前沿拓展:新疆口音化妆品牌排行榜

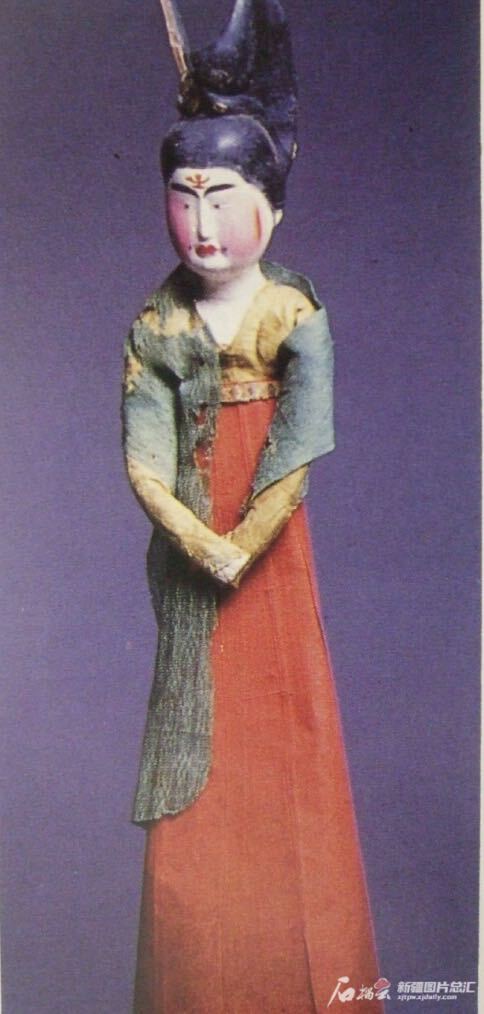

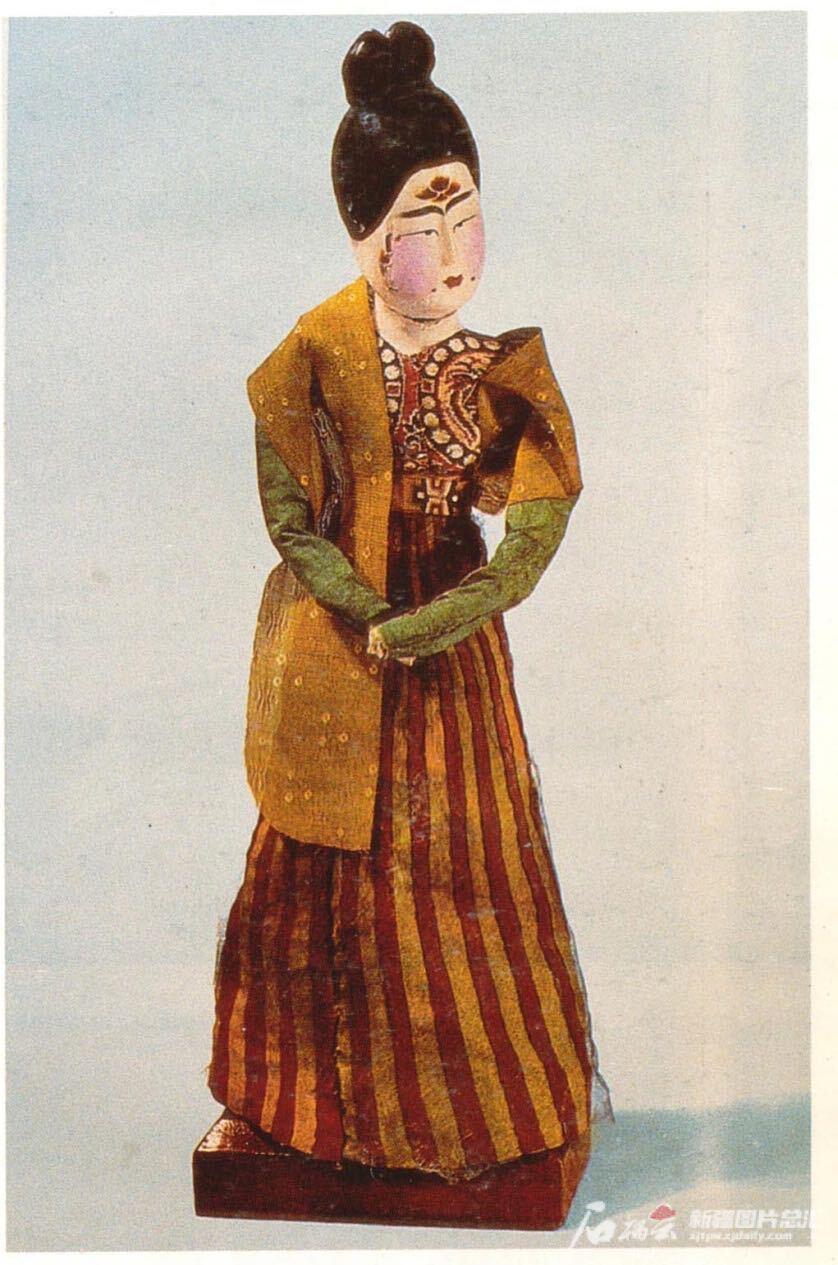

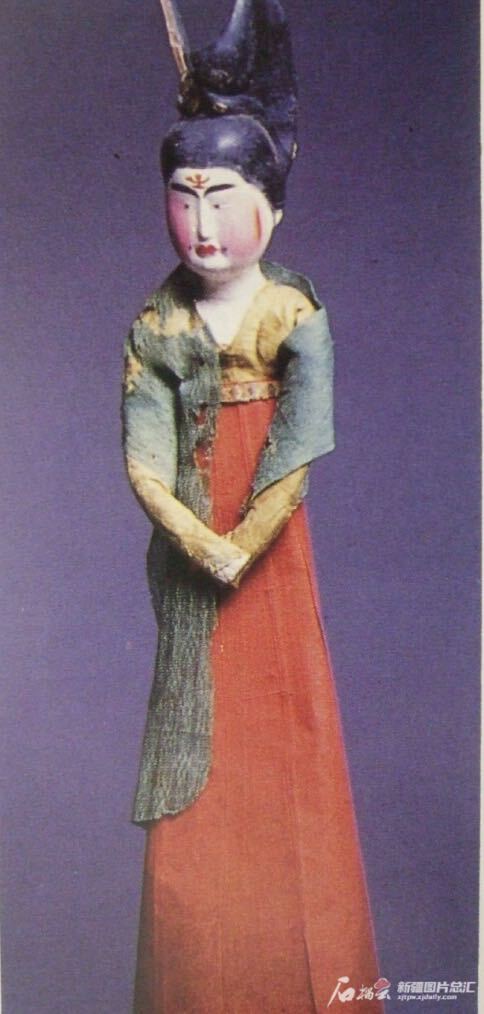

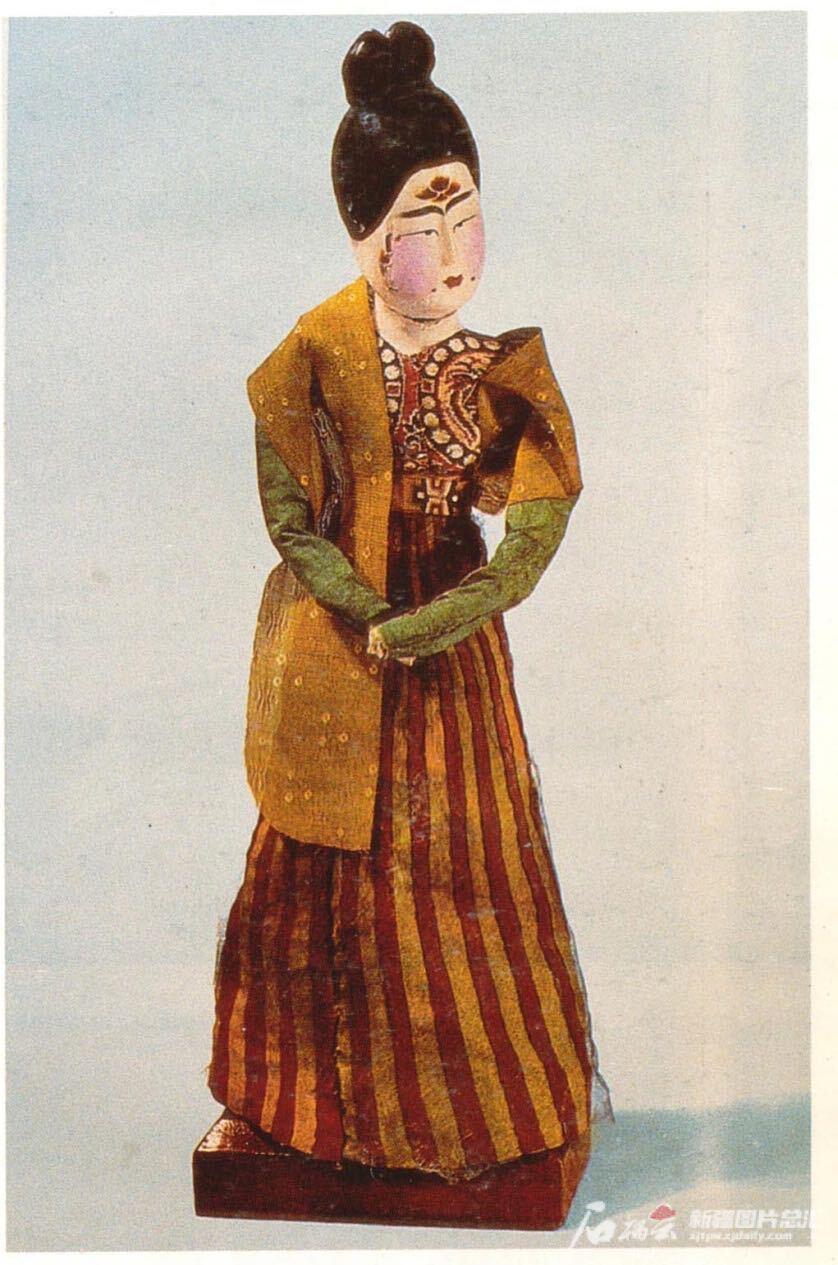

阿斯塔那古墓出土彩绘长裙女舞俑通讯员阿迪力·阿布力孜提供

河南春晚节目《唐宫夜宴》里

一群“唐代胖妞”的婀娜身姿

着实惊艳了世人

记者从新疆各地博物馆了解到

新疆出土的众多绢画、壁画和泥俑

也部分还原《唐宫夜宴》的场景

在“三八”妇女节来临之际

让我们走近这些“女神”

看看她们如何装扮

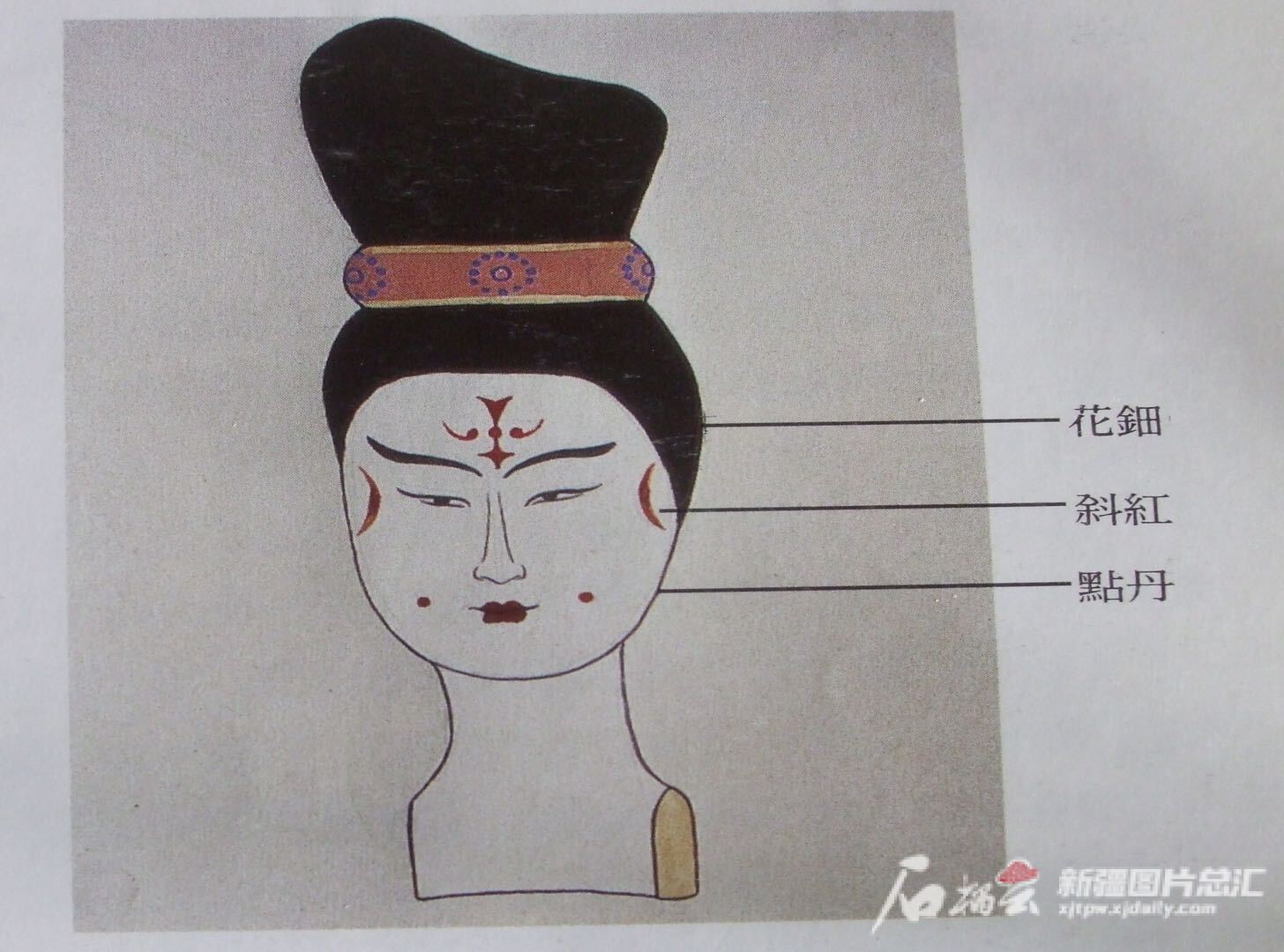

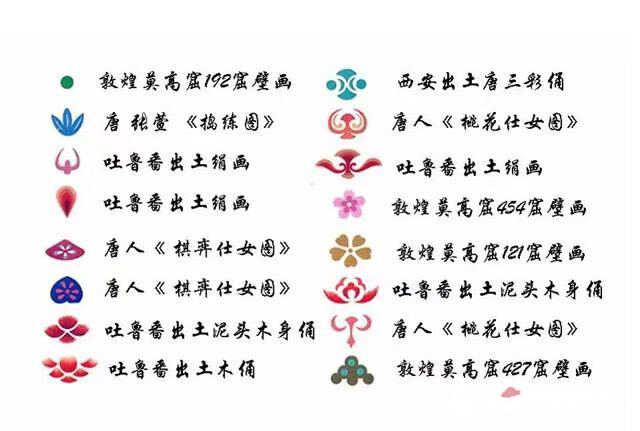

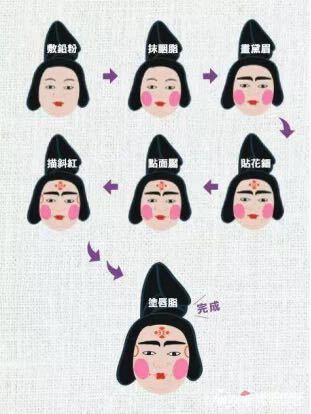

唐代西域女子化妆示意图。通讯员阿迪力·阿布力孜提供

香粉的原料是食用米

受中原妆饰文化的影响

唐代生活在新疆地区的女子

化妆环节主要有八个步骤

即施粉、红妆、画眉、贴花钿、

额黄、点面靥(yè)、描斜红、涂唇

新疆博物馆阿迪力·阿布力孜研究员介绍

古代女子敷粉的原料是食用米

粉的制作方法大致是:

米浸泡后研磨成浆

发酵沉淀后晒干

继续研磨至细

就成了具有美白功能的米粉

加入各种香料就成了香粉

从唐代开始

粉的品种越来越多

唐代有以细粟米制成的“迎蝶粉”

宋代有以益母草、石膏粉等制成的“玉女桃花粉”

明代有以紫茉莉花籽制成的“珍珠粉”

清代有用滑石等细石制成的“石粉”

吐鲁番阿斯塔那古墓出土唐代女子形象。

胭脂是用红蓝花朵制成

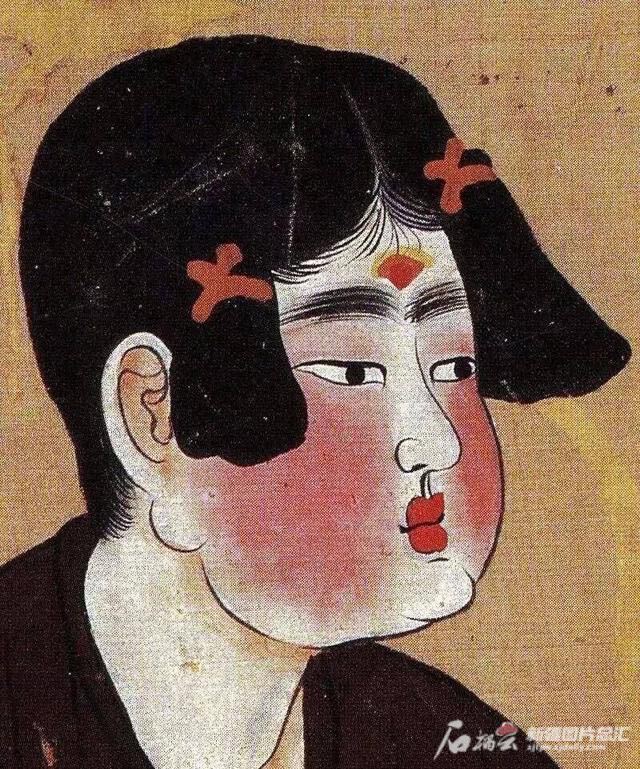

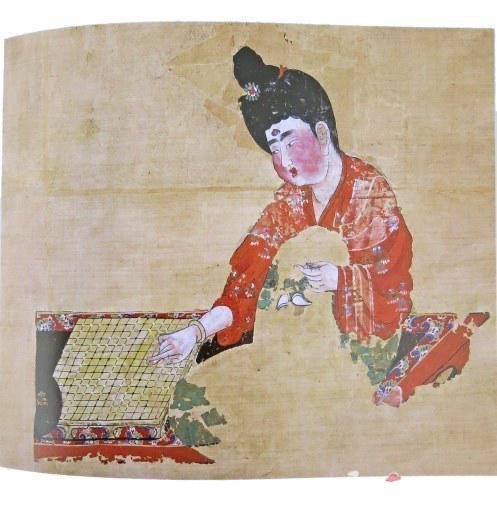

劳动妇女俑和《弈棋仕女图》

出土自吐鲁番市阿斯塔那古墓

从中可以看到

唐代当地女子还有施红妆习俗

文献记载早在汉代时期

生活在新疆地区的贵族妇女就开始用胭脂化妆

胭脂用一种红蓝花朵制成

在花开之时把红蓝花整朵摘下

放在石钵中反复杵槌

红蓝花的花瓣中含有红、黄两种色素

淘去黄色后

就成了鲜艳的胭脂

吐鲁番阿斯塔那古墓出土彩绘长裙女舞俑。新疆博物馆提供

唐代女子眉形样式图。新疆博物馆提供

一字眉当时也流行

生活在新疆地区的女子画眉传统十分悠久

新疆多个墓葬出土过眉石、眉笔

大量壁画、绢画和木俑中也有画眉的艺术表现

研究人员发现

早期她们可能是用石笔磨粉

或是用树枝烧成炭条来描眉

到了唐代吐鲁番一带的女子画眉的风气更盛

不但喜欢画细长弯曲的眉形

还喜欢宽阔的一字眉

阿斯塔那古墓出土的《弈棋仕女图》上

就能看到妇女们都画着又黑又宽的眉形

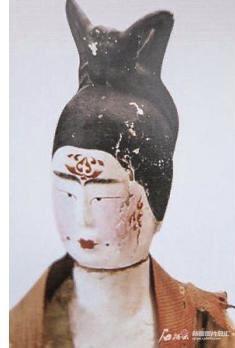

吐鲁番出土彩绘女俑。通讯员阿迪力·阿布力孜提供

唐代流行花钿样式。新疆博物馆提供

翠鸟羽毛制成“翠钿”贴额头

古代还流行过花钿妆容

将色纸、鱼鳞片、金箔、丝绸等材料剪成不同形状

贴在额头间

或用颜料画在额头

就是花钿妆容

唐代西州曾流行女子额头贴“翠钿”

是用翠鸟的羽毛制成

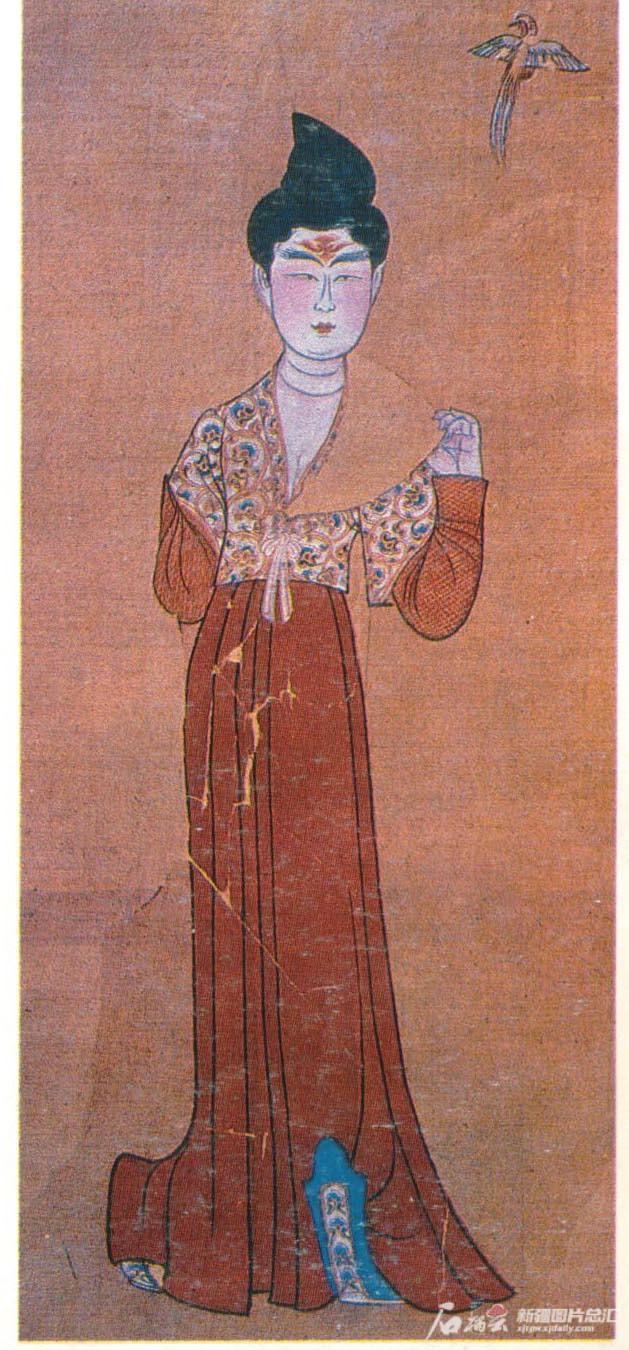

阿斯塔那古墓出土的绢画《仕女图》中

就可以看到一位女子服饰华丽、气质高雅

额头的翠钿醒目又别致

吐鲁番出土《弈棋仕女图》。通讯员阿迪力·阿布力孜提供

“对镜贴花黄”说的是额黄妆容

额黄也称“鸦黄”“约黄”“贴黄”“花黄”等

是以黄色颜料染画或粘贴于额间而得名

《木兰辞》里“对镜贴花黄”

指的就是额黄妆

鹅黄妆容在唐朝很盛行

吐鲁番吐峪沟古墓出土的唐代绢画《乐舞女图》里

就有一名画有额黄的仕女

身穿回鹘式翻领彩金锦窄袖服装

头梳高耸的发髻

额上的黄色圆晕清晰可见

吐鲁番出土唐代女舞俑。新疆博物馆提供

“斜红”呈现残破美

在两边太阳穴部位各画一条红色的新月形

有的还故意描绘成残破状

宛如脸旁平添了两道伤疤

这种妆饰被称为“斜红”

据专家介绍

“斜红”妆容习俗

始于三国时期

盛行于唐代时期

阿斯塔那唐墓出土的很多绢画和彩绘女舞俑

均有这种妆容

这种妆容流行到晚唐

逐渐消失

吐鲁番出土唐代女舞俑。通讯员阿迪力·阿布力孜提供

吐鲁番出土唐代女俑。通讯员阿迪力·阿布力孜提供

唐代化妆步骤示意图。新疆博物馆提供

面靥妆容有多种样式

面靥又叫“妆靥”

是施于酒窝处的一种妆饰

因红圆可爱被古代妙龄女子喜爱

逐渐演变成一种妆饰习俗

这种妆容其实汉代就已在中原流行

唐代传入西域

阿斯塔那唐墓出土的几件仕女俑

其脸上都绘有这种妆饰

唐代这种妆容还出现很多花样

有钱币、杏核、花卉等样式

一直到五代

生活在新疆地区的贵族女子仍在施面靥

吐鲁番阿斯塔那古墓出土绢画《侍女图》

崇尚“樱桃小口” 喜欢花朵形状

唐代女子后一道化妆程序是点唇

也就是涂口红

口红的制作历史已有2000多年

初以朱砂为主要原料

后来又加入动物脂膏

使口红有了防水性

到了唐代

制作口红的原料仅植物就有二三十种

能制出红色、粉色、红褐色等不同色号口红

阿斯塔那唐墓中出土的绢画、女舞俑等文物中

可以看出当时的女子画口红

崇尚“樱桃小口”

喜欢把口红涂成花朵形状

让嘴巴像颤悠悠的花朵

望之极有动感

鲜润可爱

吐鲁番出土绢画《舞伎图》。通讯员阿迪力·阿布力孜提供

吐鲁番出土唐代女舞俑。通讯员阿迪力·阿布力孜提供

唐代壁画中女穿男装形象。通讯员阿迪力·阿布力孜提供

唐女子爱裙装 也爱男装

唐代女子除了妆饰精致

其穿着也独具特点

窄袖衫、襦衫配长裙基本构成是裙、衫、帔

是盛唐时期各地都很流行的女性服饰

女穿男装是唐代生活在新疆地区女子服饰中的一个有趣现象

吐鲁番地区出土的一尊男装女戏弄俑就印证了这一现象

从各地出土文物来看

女穿男装从唐初期开始

贞观年间

女子不仅穿男装

还开始骑马外出游玩

唐代出现这一现象

和唐代以开放的胸襟吸纳各地文化

妇女参加社会活动较多有关

另外,唐代妇女的自我表现意识较强

男装更能体现女性的个性

文/记者 赵梅 通讯员 阿迪力·阿布力孜 图/新疆博物馆 通讯员 阿迪力·阿布力孜 提供

拓展知识:新疆口音化妆品牌排行榜